COLUMN

Vol.2 ゴールデントライアングルの襟飾り

新しいスペースで再始動を始めている、「アートスペース繭」の梅田美智子さんの連載第2回です。第1回は、梅田さんがこの仕事を始める原点ともなったアフリカの布についてでしたが、今回は、アジアの山岳民族の襟飾りについてです。

国境や国籍を超えて、民族のルーツを知る民族衣装

ギャラリーを始めた頃、うわごとのようにアフリカ、アフリカと思いつめていた日々の次に出会ったのは、タイ、ラオス、ミャンマーを含むゴールデントライアングルの山岳民族の襟飾りでした。この黄金の三角地帯には、中国少数民族ではハニ族と呼ばれるアカ族や、ミャオ族と呼ばれるメオ族などの村が点在していました。

彼らにとって国境とは後からできたもの。自由に往来していたということです。少数民族の人たちを国籍という枠で判断するのは当たらないとかねがね思っています。東南アジアから中国貴州省〜雲南省あたりは、国は違っても同じ衣装を身に付けている村々があり、同じルーツを持つ民族であることがわかります。

国境というものができる前から、彼ら同族の人たちはあちこちの小さな集落に暮らしていました。衣装は現代の私たちのように個の表現ではなく、民族の、また村のアイデンティティを表すものであって、見れば民族のルーツがわかる。おもしろいなあと思いました。もちろん昨今は、少数民族と言えども伝統的な民族衣装を身に付けている人は少なく、観光かお祭りの時だけというのが実情で、衣装で民族や村を特定することは難しくなっているのかもしれません。

1960年代にたくさん少数民族の人々の写真を撮られた青柳健二さんの写真集を開くと、同じ村の子供から老人までが同じ衣装でカメラに収まり、イキイキした村人たちの様子を見ることができます。

メオ族の小さな襟飾りに広がる世界

私の少数民族衣装のコレクションのきっかけになったその布は、木の額に入った小さな刺繍布でした。アフリカに夢中になっていた私の目に、これはまた繊細な愛らしいものに思われて、新たなテキスタイルの魅力にはまりました。

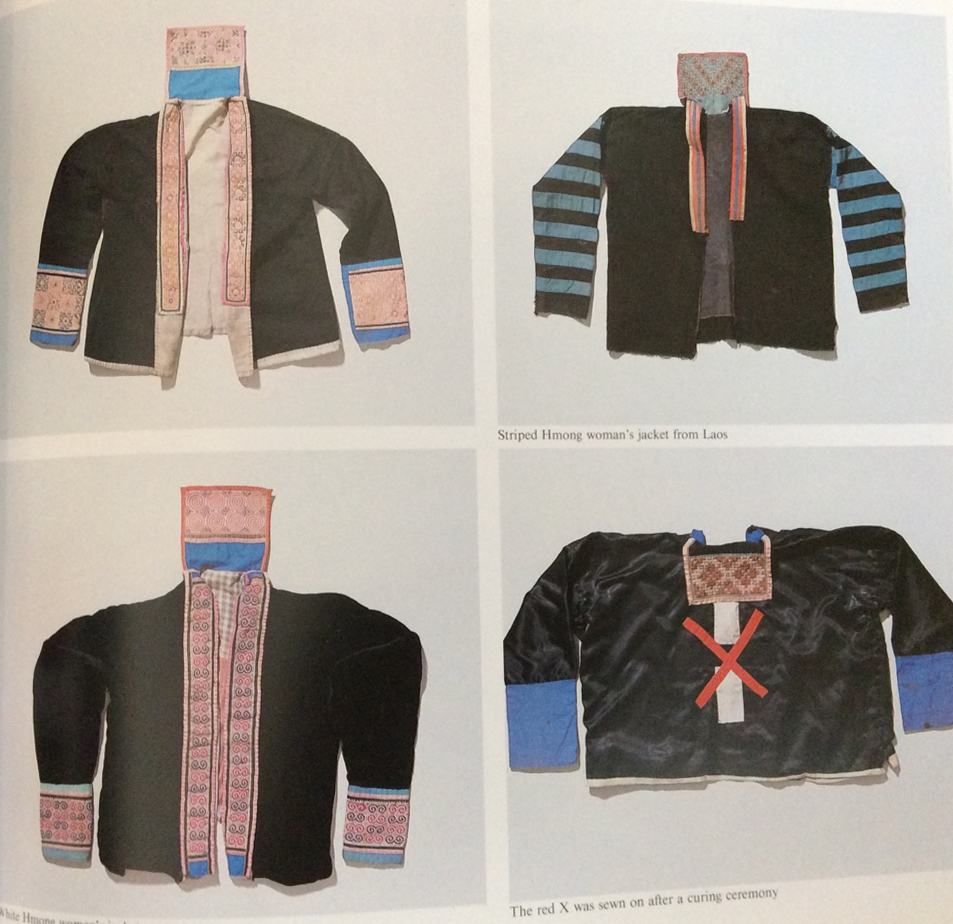

主にメオ族の衣装の後ろ襟についた襟飾りは、よくよく見ると一目一目小さな針目で刺繍やアップリケが施されていて、拡大鏡の世界です。

覗いてみると迫力ある異世界が展開するのがおもしろくて、展覧会には虫眼鏡を常備しました。お客様からは、「わぁー」「おお」などと、必ずと言っていいほど歓声が上がりました。幸い、まだオリジナルなものが手に入る頃で、たくさん集めても2つとして同じものがありませんでした。

止められない近代化の波、そして手仕事の行方

私なりに決めている「オリジナル」という定義は、「自分たちの生活のために作られているか」、「売る目的で作られているか」ということです。自分のためなら時間無制限、納得いくまで手がかけられるでしょう。売るという目的が加わるとこれは効率採算の世界になります。

手のかけ方だけではありません。その村や民族に育まれた、貧しくとも豊かな風土の匂いが違うように思います。

よく「これはいつ頃のものですか」と年代を聞かれます。私は、「自給自足の生活が成り立っていた頃のものか、そうでないか」と答えます。遅かれ早かれ、どんな僻地の村でも近代化の波は押し寄せます。国の政策の結果ということもあるでしょう。若者たちの新しい文化への希求ということもあるでしょう。それらは自給自足の暮らしでは残念ながら手に入れられないものであり、お金が必要になります。出稼ぎに行くことになれば手の込んだ刺繍などしている時間は無くなるでしょう。そして、あっという間に長く受け継がれた、民族や村のアイデンティティでもある手仕事は失われていきます。

事実、この小さな襟飾りも、まだまだ手に入るかと思っていたら、何年もしないうちに見ることができなくなってしまいました。あとはエスニックショップやアジアンフェアなどでポシェットやポーチになどにリメイクされたものなどが出回りましたが、ワンパターンなデザインのものがほとんどで、どこかが安い賃金で作らせているのだろうと推測できるもの。もちろん、それはそれで彼らの手による愛らしいものであり、そして少しは生活の糧になるものであるとしても、本来の暮らしの中から生まれた必然的なもの、伝統的文化とは違うものだと、残念な気がしました。

だけれど‥‥

この流れは誰にも止めらない。否定できない事実でもあることを身にしみて思うのです。

私たち日本人もかつてそうだったように、身近に当たり前にあるものの価値は失って初めてわかるもの。

昭和19年生まれの私は、日本中が貧しかった時代、どの家にもあった「ちゃぶ台」が貧しさの象徴であるようで嫌いでした。今でこそ、インテリア雑誌などにも登場しますが。

戦後に出回ったデコラ(化粧板)の、白くてピカピカしたテーブルや、青いプラスチックの洗面器がきれいだなあと思っていたあの時の感覚。今は身辺に置きたいとは思わないのに、押し付けられたわけでもなく、本気で素敵だと思った……。あの時代のあの感覚を今も不思議に思います。

人は貧しさから脱却したいと思う。でも、貧しさって、豊かさって何なのだろう……。頭の中でぐるぐる回り続ける永遠のクエスチョンなのです。

ひとつひとつ趣向を凝らし、手をかけた小さな布のアート、これらは紛れもなく自然と共生した豊かな暮らしの営みの中から生まれたもの。この小さな布が教えてくれる奥深い真実を忘れてはならないと思うのです。

「アートスペース繭」オーナー。アフリカ、アジアの布、骨董、中国少数民族の衣装のコレクターでもある。大学卒業後すぐに結婚。子育てが一段落した頃、印刷関係の仕事を始め、ギャラリースタッフを経て、1990年に共同経営でギャラリーを運営。2000年に京橋に「アートスペース繭」をオープン。数々の企画展を行う。2021年2月京橋のスペースをクローズ。新しいスペースで不定期の企画展を行なっている。

https://www.artspace-mayu.com/

@artspacemayu